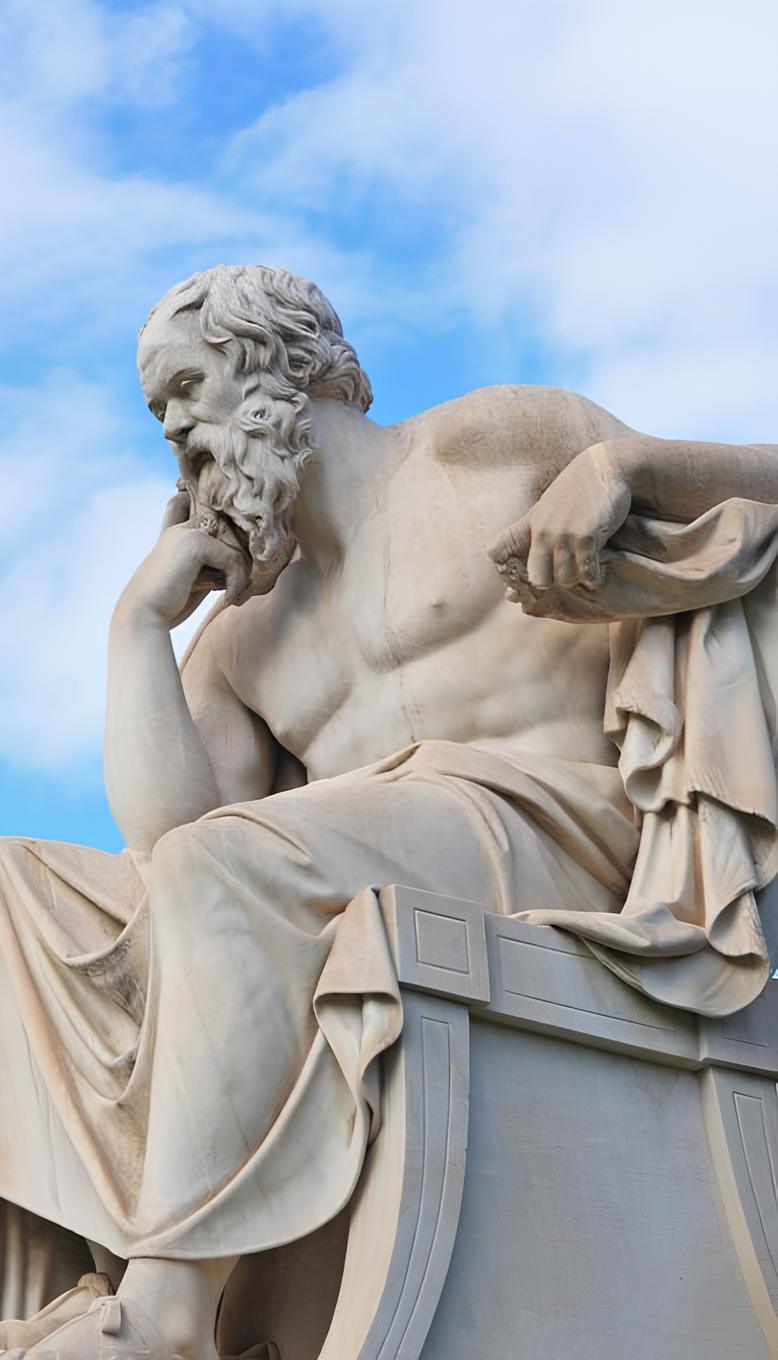

Socrate est, à bien des égards, l’inventeur de la philosophie telle que nous la connaissons aujourd’hui. Certes, il y eut des penseurs avant lui – qu’on appelle les « présocratiques » – mais ces derniers semblent n’avoir fait que préparer l’avènement de cet homme au destin exceptionnel. Pourtant, Socrate n’a jamais écrit une ligne, et tout ce que nous savons de lui nous vient de ses disciples, notamment Platon. Ce paradoxe a contribué à faire de Socrate une figure quasi mythique : une icône de la sagesse et du questionnement perpétuel.

Un personnage hors du commun

Socrate, tel qu’il est dépeint dans les textes de Platon, Xénophon et Aristophane, était un homme hors du commun, à la fois fascinant et dérangeant. Dans Le Banquet, Platon nous livre le portrait saisissant de Socrate à travers les yeux d’Alcibiade, jeune homme charmé par sa force intérieure. Bien que réputé pour sa laideur physique, Socrate attirait l’attention par son charisme et son intelligence redoutable. Alcibiade le décrit comme un homme capable de résister aux effets de l’alcool, de méditer pendant des heures sans se lasser, et de faire preuve d’un courage exemplaire sur les champs de bataille, ce qui lui valait l’admiration de ses compagnons d’armes. Sa force d'âme se manifeste aussi au moment de sa condamnation à mort : entouré de ses amis désespérés, Socrate reste calme et impassible, acceptant le verdict avec dignité, démontrant par là une cohérence entre ses paroles et ses actes.

Un philosophe qui dérangeait

Socrate, tel qu’on l’imagine déambulant dans les rues d’Athènes ou sur l’agora, interpellait sans relâche ses concitoyens, questionnant sophistes, artisans, politiciens et notables avec une ironie mordante. Son art du questionnement, ou maïeutique, consistait à déstabiliser les certitudes de ses interlocuteurs pour les amener à reconnaître leur ignorance et les pousser à penser par eux-mêmes. Fils d'une sage-femme, il aimait à rappeler qu'il avait hérité d'elle l’art d’accoucher, non pas les corps, mais les esprits.

Ce rôle de "taon de la cité", comme il se surnommait lui-même, le rendait aussi insaisissable que redoutable. Socrate n’était pas seulement un maître du doute, il croyait fermement que la réflexion critique et l’interrogation des valeurs établies étaient essentielles à la recherche de la vérité et du bien. Ses questions n’étaient jamais complaisantes, et il n’hésitait pas à secouer les esprits les plus fiers, à ébranler les idées reçues et à ridiculiser ceux qui se prétendaient sages. C’est cette capacité à faire vaciller les certitudes qui a rendu Socrate aussi fascinant que dangereux aux yeux des autorités athéniennes.

Une philosophie éthique radicale

Mais Socrate ne se limitait pas à poser des questions et à démonter les opinions d’autrui. Derrière sa démarche se trouvait une véritable quête morale. Pour lui, il vaut mieux subir une injustice que la commettre. Selon cette thèse, celui qui commet une injustice agit contre son propre bien, car il se corrompt lui-même et se rend malheureux en dégradant son âme. Cette approche fait de Socrate un moraliste profond, convaincu que la vertu réside dans la connaissance et l’intégrité personnelle. Pour bien agir, il faut d’abord savoir ce qu’est le bien, et cet apprentissage ne peut se faire qu’à travers une constante remise en question de soi-même.

Socrate défendait aussi l’idée que la vertu est inséparable du savoir : personne ne fait volontairement le mal, disait-il, mais le mal est toujours le fruit de l’ignorance. Pour lui, connaître le bien équivaut à l’accomplir. C’est cette vision morale, rigoureusement rationnelle, qui a profondément marqué la philosophie occidentale, de Platon à Nietzsche.

Le procès et la condamnation de Socrate

En 399 av. J.-C., Socrate est accusé de corrompre la jeunesse d’Athènes et de ne pas reconnaître les dieux de la cité. Ce procès, qui marque un tournant dans l’histoire de la philosophie, est un moment tragique autant qu’inévitable. Socrate, plutôt que de se défendre avec flatterie ou de chercher à émouvoir ses juges, choisit de rester fidèle à ses principes : il utilise son procès comme une occasion d’interroger la nature de la justice et de la vérité. Loin de se défendre, il en profite pour rappeler à ses juges et à ses accusateurs qu’il a toujours agi pour le bien de la cité en poussant ses citoyens à réfléchir et à devenir meilleurs.

Condamné à boire la ciguë, Socrate aurait pu fuir, comme ses disciples le lui proposaient, mais il refuse d’échapper à son sort. « Il vaut mieux subir une injustice que de la commettre », disait-il, et fuir sa condamnation aurait été, à ses yeux, un acte contraire à ses principes. Sa mort devient ainsi un acte ultime de cohérence morale, une leçon pour ses disciples, et une source d’inspiration pour les générations à venir.

L'héritage philosophique de Socrate

Socrate est souvent considéré comme le fondateur de la philosophie morale et politique occidentale. Par son élève Platon, qui a consigné de nombreux dialogues socratiques, son influence s’étend bien au-delà de son époque. La méthode socratique, basée sur le questionnement, a inspiré les philosophes de toutes les époques, de l'Antiquité à nos jours. Socrate a non seulement transformé la manière dont nous pensons le savoir et la vertu, mais il a aussi inauguré une pratique du dialogue philosophique fondée sur l'examen critique de soi et du monde.

Aujourd’hui, Socrate reste un modèle de l’intégrité philosophique. Il n’a jamais prétendu tout savoir, mais a montré que la véritable sagesse consiste à reconnaître son ignorance et à ne jamais cesser de chercher la vérité. Son engagement pour la justice, son refus du compromis et son insistance sur la nécessité d’examiner sa propre vie font de lui une figure intemporelle de la quête de sens.

Citations emblématiques de Socrate

« Connais-toi toi-même. » – Cette maxime, gravée sur le temple de Delphes, résume la quête de Socrate pour la connaissance de soi.

« Tout ce que je sais, c’est que je ne sais rien. » – Un aveu d'ignorance qui révèle l'humilité nécessaire à toute véritable recherche philosophique.

« Une vie sans examen ne vaut pas la peine d’être vécue. » – Pour Socrate, une existence humaine ne trouve son sens que dans la réflexion critique sur soi-même.

« Il vaut mieux subir une injustice que la commettre. » – Cette conviction centrale montre que pour Socrate, la justice intérieure prime sur tout.

« Nul ne fait le mal volontairement. » – Socrate croyait que l’ignorance est à la racine du mal, et que la connaissance mène nécessairement à la vertu.

Socrate, par son exemple et son enseignement, a façonné les fondements mêmes de la philosophie occidentale. Sa méthode de questionnement et son engagement éthique continuent d’inspirer ceux qui cherchent à comprendre le monde et à vivre de manière vertueuse.